• Cuando la evidencia duele: disonancia cognitiva y pensamiento estadístico

Disonancia cognitiva

Índice

- Contexto

- Estrategias defensivas frente a la disonancia cognitiva

- El ciclo de la información (o proceso disonante)

- Pensamiento estadístico como antídoto

- Contramedidas: la guerra contra la coherencia

- Casos y ejemplos actuales: estrategias

- Fuentes y lecturas recomendadas

Desde que empecé como programador, solía interactuar con perfiles muy distintos para debatir monolito vs. microservicios y sincronía vs. colas. En esas discusiones me topé con el concepto de “disonancia cognitiva”. Lo primero que pensé fue: “esto a mí no me pasa; yo me baso en datos”. Nada más lejos de la realidad.

Al profundizar en lo que implicaba la disonancia, empecé intuitivamente a hacer calibraciones del tipo: “estoy un 80% seguro de X”, “estoy un 95% seguro de B”, y pasé a incorporar calibración por rangos —usando bandas: 40-60 incierto, 60-80 probable, 80-95 muy probable—.

Poco después, tras cada reunión revisaba qué había pasado; creyéndome libre de toda disonancia, caí múltiples veces. Aun así, seguí gestionando esa tendencia, porque es intrínseca a cómo funciona nuestro cerebro y no es más que otro mecanismo de supervivencia; lo que empecé a aplicar no eliminó la fricción, pero mejoró el coste esperado de una mala decisión.

Dos caminos ante el conflicto entre ideas

1. Contexto

- Disonancia cognitiva (Festinger, 1957): cuando dos cognición chocan, surge tensión psicológica y una búsqueda de coherencia que intentamos satisfacer (cambiando creencias, buscando apoyo selectivo, evitando información disonante).

- Cerebro, cultura y símbolos (Bartra): la mente no vive aislada en el cráneo; se apoya en sistemas simbólicos y soportes externos (exocerebro). La evaluación de evidencia es una práctica cultural, no solo neuronal.

- Problema actual: estamos rodeados de informaciones contradictorias -a menudo de baja fiabilidad- que resuenan con nuestra coherencia interna, además de cámaras de eco y racionalizaciones.

2. Estrategias defensivas frente a la disonancia cognitiva

Uno de los textos más reveladores que leí fue la Teoría de la disonancia cognitiva, de Leon Festinger.

Me permitió entender cómo una idea nueva, que contradice de alguna forma nuestras creencias o supuestos previos, puede generar una incomodidad profunda: nos desafía porque amenaza la coherencia interna con la que sostenemos nuestra visión del mundo.

Ante esa incomodidad, solemos activar una serie de estrategias defensivas. Son mecanismos mentales que nos ayudan a reducir la tensión sin tener que revisar lo que creemos. Algunas de ellas son sutiles; otras, radicales.

Veamos algunas de las más comunes:

-

Reinterpretación: modificamos los términos o el contexto de la nueva información para que pueda encajar en nuestro sistema de creencias, sin tocar el núcleo de lo que ya creemos.

“Cuando dijo que el talento no importa tanto, seguro que se refería a casos extremos.”

Señales observables:

- Cambios de definición a posteriori (“por talento quería decir disciplina”).

- Calificativos que suavizan: “en realidad…”, “en este contexto…”.

- Excepciones ad hoc añadidas tras ver el dato.

- Reetiquetar la evidencia: “no es fallo, es comportamiento esperado”.

- Cambios de marco (población/caso de referencia) durante la discusión.

-

Devaluación de la fuente: aplicamos una falacia ad hominem: en lugar de analizar el argumento, atacamos a la persona que lo dice. Cuestionamos su autoridad, su intención o incluso su carácter, con tal de preservar intactas nuestras ideas.

“¿Qué va a saber él? Si ni siquiera ha trabajado en el sector.”

Señales observables:

- Preguntar primero quién lo dice antes de qué datos presenta.

- Credencialismo selectivo (exigir títulos a unos y no a otros).

- Atribuir intención/agenda (“viene a vendernos X”) en vez de evaluar evidencia.

- Aceptar/rechazar el mismo argumento si lo dice alguien del grupo y rechazarlo si viene de fuera.

- Citar errores pasados irrelevantes para desestimar el argumento actual.

-

Búsqueda selectiva (sesgo de confirmación): nos exponemos solo a información que refuerza lo que ya pensamos y evitamos datos que podrían contradecirlo. Vivimos en una burbuja cognitiva.

“Este artículo dice justo lo que yo siempre he defendido. No necesito leer el otro.”

Señales observables:

- Feeds/listas de lectura homogéneos; dejar de seguir fuentes disonantes.

- Cierre de pestañas “contrarias” sin lectura o con lectura superficial.

- Marcadores/Notion/RFCs solo con piezas alineadas; sin contrapruebas.

- Experimentos diseñados para confirmar, no para falsar hipótesis.

- Reuniones donde no se invita a la parte crítica/afectada.

-

Evitación: directamente desconectamos del tema. Evitamos noticias, conversaciones o entornos que puedan activar la disonancia. Cuanto más amenazante parezca la información, mayor es el deseo de evitarla.

Señales observables:

- Cambiar de tema cuando aparecen métricas incómodas (churn, p95, 5xx).

- Postergar sine die revisiones/retros con contraevidencia.

- Cancelar entrevistas de usuarios críticos; “no hay tiempo para research”.

- Reacciones emocionales desproporcionadas ante datos que contradicen.

- “Luego lo miro” sistemático respecto a informes que no encajan.

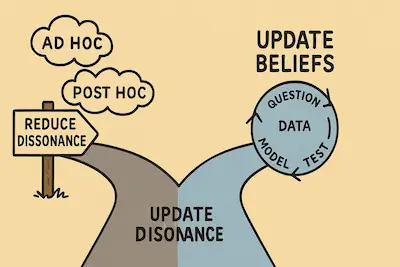

3. El ciclo de la información (o proceso disonante)

Ciclo de la información

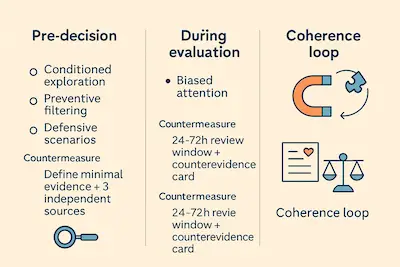

Me fascina el funcionamiento de nuestra mente, sobre todo cuando se enfrenta a información nueva. Podemos pensar en la información no como un dato neutro, sino como algo que atraviesa un ciclo psicológico: antes de exponernos a ella, durante su procesamiento y después de consumirla.

En cada etapa, nuestros sesgos y mecanismos de defensa cognitivos activan una tensión entre coherencia e incomodidad.

Antes de recibirla: filtrado anticipado

Vivimos expuestos a una infinidad de estímulos. Pero no los procesamos todos por igual. De hecho, tendemos a filtrar de antemano la información que intuimos como disonante.

- Preferimos titulares que suenen coherentes, aunque la fuente sea dudosa.

- Ignoramos activamente aquello que podría sacudir nuestras certezas.

- Buscamos, sin darnos cuenta, confirmar lo que ya creemos.

La información que nunca llega a nosotros es, muchas veces, la más necesaria para crecer.

Señales: titulares “que encajan”, bloqueo de fuentes disonantes, listas homogéneas. Acción: Regla de 3 fuentes antes de opinar. Ritual: checklist: independencia / método / formato.

Mientras la consumimos: atención sesgada

- Prestamos más atención a los argumentos que refuerzan lo que ya pensamos.

- Descartamos rápidamente las ideas que nos incomodan.

- Juzgamos a la fuente si lo que dice no encaja con nuestra narrativa.

No estamos buscando entender: estamos buscando confirmar.

Señales: subrayas confirmaciones, descartas rápido lo incómodo, te vas al “quién” antes que al “qué”. Acción: doble columna resuena (1-5) / es fiable (1-5), integrar solo si ≥3/5 en ambos. Ritual: steelman del argumento contrario en 3 bullets antes de decidir.

Después de consumirla: cierre cognitivo

Una vez expuestos a la información, se activa el último tramo del ciclo: asimilarla sin desestabilizar nuestra identidad.

Aquí aparecen tres mecanismos comunes:

-

Cierre prematuro: recordamos solo lo que confirma nuestras ideas; la contraevidencia se ignora o se reetiqueta como “caso aislado”.

-

Escalada de compromiso: tras comprometernos públicamente con una idea, cambiarla se vuelve más difícil porque ya hemos invertido reputación.

-

Reescritura retrospectiva:

“Yo ya sabía esto, solo que no lo había dicho así.”

Genera coherencia retrospectiva, pero empobrece el aprendizaje: si siempre “ya lo sabías”, nunca cambias nada.

Señales: recuerdas solo confirmaciones, mueves criterios tras ver resultados, narrativa post hoc. Acción: bitácora antes/después + reglas si-entonces + stop-loss cognitivo (cuándo revertir). Ritual: registro: fecha - señal - ajuste - nuevo rango de probabilidad.

Este sesgo de procesamiento explica por qué dos personas pueden leer el mismo artículo y llegar a conclusiones opuestas. Para evitarlo, instalamos puertas de control en cada fase.

4. Pensamiento estadístico como antídoto

El propósito de un intercambio de información, ya sea mediante una conversación o una búsqueda exhaustiva, no es ganar ni “tener razón”, sino mejorar nuestro modelo de la realidad: reconciliar lo que ya creemos (coherencia interna) con lo que muestran los datos, la experiencia o el contexto (mundo externo). Verás 2-3 micro-rituales aplicables hoy.

En la práctica tenemos tres pasos

- Evaluar una idea en dos ejes:

- Encaje con tu marco (1-5: 1=rompe, 3=mixto, 5=refuerza).

- Fiabilidad de la evidencia (1-5: 1=rumor, 3=datos preliminares, 5=convergencia independiente).

- Decidir:

- Integrar si fiabilidad≥3/5 y encaje≥4/5 (p. ej., datos sólidos y mejoras claras de coherencia).

- Aparcar/refutar provisionalmente si fiabilidad más grande que 3/5 o encaje=1/5, aunque “resuene”.

- Actualizar tu marco: deja rastro de qué cambió y por qué.

- Bitácora (formato mínimo): fecha - señal - decisión - regla si-entonces - nuevo rango (%).

Cuando estemos en medio de una conversación, consumiendo contenido o intentando llegar a un acuerdo, conviene recordar que el pensamiento no tiene por qué ser dicotómico, aunque genere incomodidad: un argumento puede tener grados de certeza y de incorporación a nuestro sistema de creencias. Por ejemplo: 70% de que la reunión sea útil; si enviamos agenda y objetivos 24h antes → +10 pp; si no hay moderador → -10 pp.

Podríamos expresar esta creencia a la cual estamos expuestos en cuatro intervalos 0-25% muy improbable, 25-50% poco probable, 50-75% probable, 75-100% muy probable en vez de aceptarlo o descartarlo, por lo que ese argumento no será eliminado sino que tendrá un peso determinado.

Podemos usar esta estrategia para justificar nuestra creencia y mantener la coherencia entre las ideas. Sin embargo, sin reglas previas, las bandas se vuelven performativas: terminan defendiendo una postura en lugar de favorecer el aprendizaje.

En cualquier caso, estos grados pueden cambiar el intervalo de certeza: si ocurre X, el argumento A subirá 10% y pasará al intervalo de “probable”.

Aun adoptando el sistema de grados, podemos forzar el sistema para aun asi, mantener nuestras creencias intactas:

- Inflar/deflactar puntuaciones sin base (ajustarlas al alza o a la baja para que cuadren con la tesis propia).

- Comparar la idea con casos extremos o no representativos para rebajar su peso. Contramedida: fija población, ventana y métrica antes de evaluar (criterios previos por escrito).

- Bitácora del coste esperado (impacto × probabilidad) de adoptar/rechazar la novedad y de las decisiones que hemos ido tomando; registra: fecha - señal - decisión - regla si-entonces - nuevo rango (%).

5. Contramedidas: la guerra contra la coherencia

-

“Mi argumento no puede estar mal.” Mecanismo: amenaza a la identidad → disonancia alta → racionalizaciones (“la fuente falla”, “ese caso no cuenta”). Contramedida: acero y paja (steelman / strawman): reconstruye el mejor argumento contrario y el peor del propio, y júzgalos con el mismo criterio. Ritual: escribe en 3 bullets el steelman rival y en 3 bullets tu strawman; decide qué dato falsaría a cada uno.

-

“La nueva explicación no encaja en todos los casos.” Mecanismo: perfeccionismo de encaje; un contraejemplo local dispara el descarte global. Contramedida: condicionaliza: explicita dónde sí / dónde no; dibuja un mapa si-entonces con límites de validez. Ritual: 3 filas: “si [condición] → aplica / no aplica / requiere ajuste”.

-

“Ya lo sabía.” (reescritura retrospectiva) Mecanismo: edición del pasado para preservar coherencia temporal. Contramedida: registro antes/después con fecha; normaliza pequeños cambios como progreso, no derrota. Ritual: una línea de changelog: fecha - señal - ajuste - nuevo rango/tesis.

-

“No me expongo a X.” (cámara de eco) Mecanismo: evitación selectiva para reducir disonancia. Contramedida: regla de 3 fuentes: al menos tres independientes y de formatos distintos (ensayo, testimonio, análisis). Ritual: checklist: 1) independencia, 2) método explícito, 3) formato distinto.

-

“No es comparable.” (excepción ad hoc) Mecanismo: mover el criterio de comparación según conviene. Contramedida: matriz igual / similar / distinto + criterios fijos definidos antes del caso. Ritual: define 3 criterios (p. ej., población, métrica, ventana temporal) y clasifica el caso en la matriz.

-

“Traes rumores, pero me cuadran.” (resonancia sin fiabilidad) Mecanismo: la coherencia subjetiva maquilla baja calidad informativa. Contramedida: doble columna “resuena / es fiable” y umbral mínimo en ambos para integrar una idea. Ritual: puntúa 1-5 en cada eje; solo integras si ≥3/5 en ambos.

6. Casos y ejemplos actuales: estrategias

Objetivo común: transformar la disonancia originada por informaciones contradictoria (a menudo poco fiables) que resuenan con nuestra coherencia en decisiones más sólidas mediante rituales de coherencia (precompromisos, historias rivales, actualización antes/después, doble columna resuena/fiable), sin depender de métricas ni dashboards.

Experimentos con fricción útil en producto

-

Precompromiso: formular la pregunta decisiva y el si-entonces: “Si observamos señales (S1 y S2) (cualitativas y trazables), integramos la novedad; si aparecen (R1 o R2) (riesgos/daños), revertimos”.

- p. ej.: Si (abandono en “verificación” baja 20% relativo en 2 sprints y 5/10 entrevistas mencionan menor confusión) → integrar; si (tickets “no entiendo la verificación” ≥5/semana durante 2 semanas o tasa de errores >1% por transacción durante 7 días) → revertir.

-

Historias rivales: redactar la mejor versión del argumento a favor y en contra; antes de debatir, fija por escrito criterios simétricos para ambos (p. ej., población, métrica, ventana temporal, umbral de éxito, horizonte de revisión, riesgos aceptables).

-

Señales de activación (no numéricas): ejemplos de comportamientos de usuario, objeciones en soporte, patrones de abandono narrados, fricciones recurrentes en entrevistas.

- Usuarios dicen “no entiendo la verificación” al abandonar ese paso.

- En soporte aparece repetido “no encuentro dónde cambiar la contraseña”.

-

Ventana de revisión: fecha fija (p. ej., 2 semanas) para evaluar antes/después por escrito.

Post-mortems sin culpa

- Separación de planos: (a) qué cambió (hechos narrables/trazables); (b) por qué decidimos así(contexto/limitaciones); (c) qué actualizar (reglas, diccionario de términos, criterios si-entonces).

- Registro de contraevidencia: lista de piezas que no encajan pero podrían indicar aprendizaje; asignar responsables de seguimiento.

- Lenguaje de actualización: “A la luz de X e Y, actualizamos Z; si aparece W, revisamos de nuevo”.

Decisiones de arquitectura

- Riesgo de disonancia: la opción que resuena con la identidad del equipo (“somos microservices” / “aquí todo es síncrono por simplicidad”) puede imponerse pese a señales contradictorias del contexto.

- Ritual: RFC con steelman de la alternativa descartada; criterios invariantes definidos antes de debatir (acoplamiento real, límites de dominio, ritmo de entrega, capacidad operativa, radio de fallo, latencia de extremo a extremo). Precompromiso con mapa si-entonces y stop-loss cognitivo.

- Señales S (integrar): menos handoffs entre equipos, despliegues más simples, límites de contexto estables, menor coordinación para cambios pequeños.

- Señales R (revisar/revertir): creep de dependencias cruzadas, cascadas de fallos, coordinación creciente por cambios pequeños, proliferación de excepciones ad hoc.

Priorización de backlog con señales contradictorias

- Caso: “este feature es clave para enterprise” (rumor que cuadra pero es poco fiable).

- Ritual: regla de 3 fuentes (ventas, soporte, investigación de usuario) + entrevistas rápidas (5 clientes) con steelman de la objeción; contrafactual mínimo viable: ¿qué pasa si no lo hacemos 2 sprints?

- Decisión condicional: si aparecen S1/S2 (patrones de abandono narrados, objeciones repetidas trazables), integrar; si no, posponer y revisar fecha.

Code review: preferencias identitarias vs. criterio técnico

- Riesgo: confundir gusto con criterio (p. ej., estilo de framework vs. claridad/seguridad).

- Ritual: plantilla de PR con tres bloques: (a) riesgo adverso contemplado, (b) qué cambiaría mi opinión, (c) steelman de la alternativa. Semáforo de afirmaciones (verde=hecho trazable, ámbar=inferencia, rojo=rumor/coherencia sin base). Doble columna resuena / es fiable.

7. Fuentes y lecturas recomendadas

- Festinger, L. Teoría de la disonancia cognoscitiva (1957).

- Bartra, R. Antropología del cerebro: conciencia, cultura y libre albedrío (2014).

- Gelman, A. & Loken, E. The garden of forking paths (ensayo sobre decisiones analíticas y significación).

- Kahneman, D. Thinking, Fast and Slow (visiones prácticas sobre sesgos e incertidumbre).

- McElreath, R. Statistical Rethinking (enfoque aplicado y explícito sobre incertidumbre y actualización).